本日、公式HPのデュエパーティーのルールページが更新されました。

「プレイレベル」に関する説明が大幅に追記されています。

筆者も、デュエパーティーの協力者として今回もお手伝いさせていただきました。

本記事は、更新内容について補足的な整理を行います。

このフォーマットに関わってきた者として参考になれば幸いです。

本記事の前提

本記事は、公式HPのデュエパーティーのページに掲載された「プレイレベル」記述の追記内容を補足するためのものであり、公式文書の意図を読み解く助けとなることを目的としています。

筆者自身、デュエパーティーの協力者として立ち上げからお手伝いさせていただき、この策定にも一定の協力を行った立場ではありますが、本記事はあくまで筆者個人の視点に基づく整理であり、デュエマ公式の見解を「代弁」するものではありません。

特に、本記事では具体的なカード名を挙げて説明する箇所がありますが、公式HPではカード個別に対する見解は一切明示されていないことに注意してください。

また、そもそもプレイレベル自体が採用カードを直接的に制限する制度ではなく、あくまで、プレイの志向の前提を共有するための補足として提示していることに留意してください。

プレイレベルは規則ではなく規範であるため、その解釈や運用にはある程度の幅と余地が存在することを前提としつつ、実際にプレイ現場で起きやすい齟齬を減らすための参考情報として読んでいただければ幸いです。

更新内容

更新内容は全てプレイレベルに関する記述であり、以下の3つに分けられます。

①プレイレベルの概要説明の追加

デュエパーティーは、参加するプレイヤー全員がゲームを楽しむための多人数戦フォーマットです。

しかし、「楽しいゲーム体験」の定義は人によって異なります。一緒にゲームを行うプレイヤー全員の価値観や目的が一致していない状況でゲームを始めてしまうと、誰かにとってつまらないゲーム体験を生む結果に繋がりかねません。

たとえば、「勝ちにこだわらずに楽しみたい人」と「勝ちを目指して全力で戦いたい人」が一緒にプレイすると、ゲームの進行や雰囲気にすれ違いが生じることがあります。

そういったすれ違いを減らし、ゲームの価値観や目的を擦り合わせるために、「プレイレベル」という目安があります。

ゲームの開始前に「プレイレベルはいくつで遊ぶ?」といった相談をして、プレイレベルを合わせてゲームを行うことで、プレイヤー全員が楽しめる環境を作りやすくなります。

プレイレベルについて「どういうものなのか」「なぜ必要なのか」「どう運用するのか」という基本的な説明が追加されています。

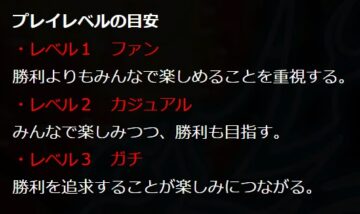

②各プレイレベルの説明の追加

レベル1 ファン

プレイヤー全員がゲームの勝利を目的とせず、ゲームの過程を楽しめることを目指します。

・ゲームの勝敗にこだわらずにプレイする。

・参加するプレイヤー全員の使いたいカードや戦略をなるべく体験できるようにする。

・不利なプレイヤーの手助けをするなどして、ゲーム上のやり取りを全員が楽しめるようにする。レベル2 カジュアル

プレイヤー全員がゲームの過程を楽しみつつ、勝利も目指してプレイします。

・全員がゲームの勝利を目指してプレイする。

・プレイヤーはお互いに、相手の使うカードや戦略を過度に否定しない。

・1人に集中攻撃するなど、プレイヤーが早期に脱落する状況がなるべく生まれないようにプレイする。レベル3 ガチ

プレイヤー全員が合理的にプレイしてゲームの勝利を目指します。

・全員がゲームの勝利を目指して競技的にプレイする。

・ゲームの勝利に向けてどんなカードも戦略も使用でき、相手の戦略を過度に否定するプレイも許容される。

・すべてのプレイヤーが勝利に向けて合理的にプレイするため、結果として早期に脱落するプレイヤーが出ることもある。

3つのプレイレベルのそれぞれの説明が加筆されています

内容そのものは、過去にデュエチューブで説明していた内容を公式HP向けに書き直したものであり、知っている方にとっては既知の内容となります。

③プレイレベル3以外の「相手の戦略を過度に否定する」ことの説明追加

プレイレベル3以外で非推奨のカードやデッキ構築

プレイレベル1、2では、相手の戦略を過度に否定するカードを使用することや、相手の戦略を過度に否定することを目的としたデッキ構築は推奨されません。

以下は、「相手の戦略を過度に否定する」に該当するカードやデッキ構築の一例です。

・大量のマナを破壊するカード

・5ターン以内にゲームの勝利を狙えるパートナー設定、もしくはデッキ構築

・相手の行動を極端に制限するカード、もしくは、相手の行動を極端に制限して勝利を目指すデッキ構築

プレイレベル3で許容され、プレイレベル1、2では推奨されない「相手の戦略を過度に否定する」ことの具体例が追記されました。

こちらは公式HPやデュエチューブなどでは今まで明示されていなかった内容であり、本補足記事を見に来た方もこれについて知りたいという方が多いのではないかと思います。

変更の背景

今回のプレイレベルの説明の追加を行った背景として、「大型イベントにおける、プレイレベルを巡るトラブルへの懸念」が挙げられます。

「大型イベント」というのは

・デュエマファンフェスティバル

・DMGP

・超CS

のイベントブースのことを指します。

つまり、「全国各地から」「不特定多数の」「知り合いでない」プレイヤー同士がデュエパーティーで遊ぶ状況が想定されています。

これは家族や身内、地域のコミュニティの知り合い同士でのゲームに比べて、「お互いにプレイレベルへの認識の齟齬が懸念され」、「それを解消するための事前に話し合う機会に物理的・心理的制約がある」ようなシチュエーションと整理できます。

そういった状況では、従来のプレイレベルの説明文だけでは、「どのようなプレイ内容が望ましいか」「どの程度の戦略性が適切か」といった共通認識を形成するには曖昧さが大きいものと捉えられます。

特に、プレイレベル2(カジュアル)やプレイレベル1(ファン)のゲームで、相手の戦略を過度に否定するレベル3向けの戦術を無自覚に行ってしまい、他のプレイヤーとのすれ違いがトラブルに繋がるケースが懸念されていました。

その背景には、プレイヤー個人の問題ではなく、ゲームの構造やカードプールといった環境側の要因が大きく関わっている場合も多く見受けられます。

デュエル・マスターズというゲーム自体が元々1対1の対戦を前提に設計されており、多人数戦を意識したカードデザインやバランス調整が十分に行われてきたわけではありません。

そのため、1対1では適切な強度であったカードでも、4人対戦では一方的に複数人の行動を制限してしまうような構造を持つことがあります。

また、デッキ構築の段階で「強そうなカード」「注目されたカード」を優先的に採用するのは自然な行動ですが、これが相手の戦略を極端に否定する要素を伴うカードである場合、他のプレイヤーの行動や選択を極端に狭める要素が意図せずして含まれてしまうことがあります。

加えて、近年のカードプールは、単体でゲーム展開を左右できるカードの登場頻度が高くなっており、「知らず知らずのうちにゲーム全体を支配してしまうカード」がデッキに入りやすいという構造的な傾向もあります。

このため、従来の定義に実際のプレイにおける具体的な想定ケース(運用場面)を追記することで、

・プレイ前の話し合いを円滑にする補助材料

・プレイ中の認識齟齬を未然に防ぐ共通の言語

として、大型イベントでのカジュアルプレイにおける認識の土台を形成し、予防的な合意形成の促進が期待できます。

また、こうした指針は、大型イベントのみに限らず、地域のファンイベントやカジュアルな集まりにおいても活用可能です。

もし類似の懸念がある場合には、プレイレベルの認識の共有やコミュニティルールの検討材料として機能します。

なお、これらの追記は強制的なルールではなく、あくまで認識形成のための参考として位置づけられています。

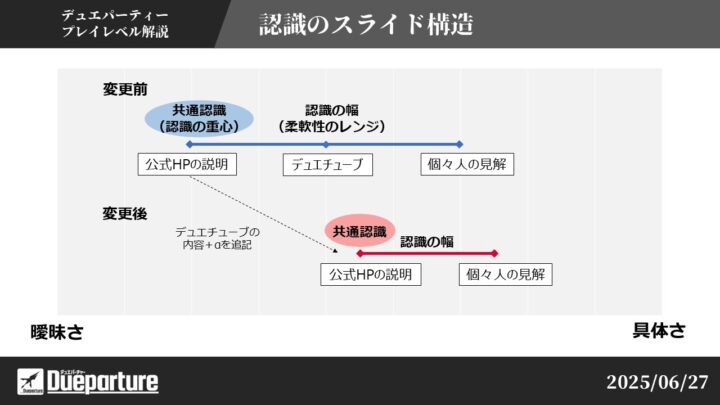

曖昧さの「スライド」構造

プレイレベルの曖昧さと明確さは、連続性を持ったグラデーションの中にあります。

プレイレベルを説明する表現も、「完全に抽象的な理想論」から「カード単位での詳細な推奨・非推奨リスト」に至るまで、段階的に位置づけることができます。

そして、これまでプレイレベルに関する説明は、公式HPとデュエチューブの両方で発信され、公式HPでは抽象的な理念の提示にとどまり、それより具体的な判断基準についてはデュエチューブで補足されていました。

デュエチューブに比べて、最小限の理念の提示という位置づけだった。

また、プレイヤー1人1人が各自の対戦経験や身の回りのコミュニティの文脈に照らして行った個別の解釈が存在しており、時にはそれがnoteやYouTube等を通じて発信されることもあります。

このように、「どこまで情報を追っているか」「どの解釈まで受け入れているか」によって、プレイヤーごとのプレイレベルの認識の具体度には、一定の幅(レンジ)が存在しています。

この「抽象から具体までの認識の幅」こそが、地域やプレイヤー層ごとの多様な運用を可能にする、いわば「柔軟性のレンジ」と呼べるものであり、デュエパーティーの多様性に貢献しています。

しかし、レンジを広くしすぎると認識の幅の中心である「共通認識」がぼやけてしまうという背反もあり、イベントの運用にはその不足が懸念されていました。

今回の変更では、公式HP上に掲載される情報がやや具体側に寄ることとなり、これまでデュエチューブまで追って初めて知ることができた内容の一部が、公式HPという目に触れやすい場に整理されました。

その結果、情報レンジの中心である共通認識がやや具体側に「スライド」すると同時に、全体としての幅もある程度圧縮されたと言えます。

今回の追記は、「イベント現場での齟齬を減らすために、共通認識の最低ラインを少し上げる」ことを目的としたものであり、柔軟性と具体性を両立させるための、調整的な更新と位置づけられます。

「曖昧さ」の意義

今回の追記によって、プレイレベルに関する記述は一部具体性を増し、共通認識の基準点がより明瞭になりました。

こういった背景を考えると「それなら、もっとプレイレベルの説明を厳密化して具体側にシフトさせた方がいい。」と思うかも知れません。

或いは「完全に具体側にシフトさせ、カード単位での詳細な非推奨リストを作って認識の幅を無くすべき。」と考える人もいるかも知れません。

しかし、今回の更新は「曖昧さの排除」を目的としたものではなく、「齟齬を減らすための調整」と位置づけられます。

プレイレベルは裁定可能なルール(規則)ではなく、相手を尊重し合いながらゲームの雰囲気を擦り合わせていくためのノーム(規範)です。

つまり、プレイレベルにおける曖昧さは、単なる情報の不足や説明の甘さではなく、状況に応じた判断の余地や、地域ごとの文化を許容するたに意図的に残された「余白」という構造です。

たとえば、どのカードや戦術が「相手の戦略を過度に否定する」と受け取られるかは、その時のカードプールや、地域ごとのデッキ傾向、プレイヤー間の習熟度などによって異なります。

それに対して一律の基準を定めてしまうと、地域やコミュニティの事情や、一緒に遊ぶプレイヤーがどう受け取るかということよりも、「基準の内側にいるかどうか」に重点が置かれやすくなります。

もちろん、競技的な観点から「共通の明確な基準」を重視する姿勢は対戦ゲームにとっては大事なことであり、もし競技度の高いフォーマットなら「みんな違うから、基準を厳格にしよう」という考え方が妥当と言えます。

しかし、デュエパーティーのような競技度が低いフォーマットであれば「みんな違うから、お互いを尊重しよう」という考え方が、ゲームの趣旨と整合します。

こうした背景を踏まえると、多種多様なプレイヤーやTPOに合わせられる曖昧さと、イベントでのトラブルを予防できる具体さを両立できるレンジを適切な位置と幅で設けることが、デュエパーティーを遊ぶプレイヤー全体の助けになると捉えられます。

今後もこのような調整的な更新はあるかもしれませんが、それは曖昧さの排除ではなく、曖昧さと具体さの適切なバランスを探った結果となることでしょう。

各プレイレベルの説明

公式HPに追記された内容を踏まえた、各プレイレベルの説明をおさらいします。

前提として、各プレイレベルは、プレイヤーの志向や目的に応じた「プレイの強度と価値基準の違い」を明示するものであり、それらに優劣は存在しません。

これらのレベルは対戦の雰囲気や楽しみ方の軸を明示するための目安であり、「このレベルが上級者向け」といった単純な序列化をすることや、プレイヤーの力量と結びつけて捉えることは誤りです。

また、使用するカードやデッキが特定のプレイレベルに対応しているからといって、その構築やプレイングの価値が他と比較して劣っているということではありません。

それぞれの価値観が尊重され、多様な楽しみ方が共存できることは、デュエパーティーの大きな魅力のひとつです。

プレイレベル1:ファン

レベル1 ファン

プレイヤー全員がゲームの勝利を目的とせず、ゲームの過程を楽しめることを目指します。

・ゲームの勝敗にこだわらずにプレイする。

・参加するプレイヤー全員の使いたいカードや戦略をなるべく体験できるようにする。

・不利なプレイヤーの手助けをするなどして、ゲーム上のやり取りを全員が楽しめるようにする。

プレイレベル1は、デュエマの世界観や、カードのコンセプトそのものを楽しむことを主眼としたプレイレベルです。

対戦の勝敗よりも「デッキを動かす楽しさ」「お気に入りカードを活かす満足感」「作品愛やテーマ性を共有する体験」などの自己表現に価値が置かれています。

このレベルにおいては、勝利のための合理的な選択よりも、「このカードを使いたい」「このデッキを回してみたい」という情緒的・創作的なモチベーションが優先されます。

実際、当サイトの登録デッキやファンフェスティバルの等の対戦を見ても、合理性よりも個性に重点を置かれた「縛り構築」などが多く見受けられます。

このレベルでは、ゲームの勝利は目的ではなく、単に対戦の終結条件の一つとして扱われ、それに至るまでの「過程」に重きを置かれています。

そのため、戦術的に非効率な構築や、明らかに勝利から遠いカード選択も、肯定的に受け止められる前提で対戦が行われます。

また、相手も自己表現を行う存在であるという前提から、必要に応じて相手のやりたいことを支援したり、攻撃や妨害をあえて行わないといったプレイングも容認されます。

これは、競争よりもコンセプトの共有や表現の交流を重視する協調的な対戦であると位置づけられます。

プレイレベル2:カジュアル

レベル2 カジュアル

プレイヤー全員がゲームの過程を楽しみつつ、勝利も目指してプレイします。

・全員がゲームの勝利を目指してプレイする。

・プレイヤーはお互いに、相手の使うカードや戦略を過度に否定しない。

・1人に集中攻撃するなど、プレイヤーが早期に脱落する状況がなるべく生まれないようにプレイする。

プレイレベル2は、「勝利を目指すこと」と「体験を共有すること」を両立させるプレイスタイルです。

このレベルにおいては、プレイヤーはそれぞれが勝利を目指して構築・プレイを行います。

ただし、「相手の戦略を過度に否定しない」ことが原則として明示されています。

実際のデッキ構築においては、勝利を目指して合理的なプレイを行いつつも、「相手が一方的にゲームから排除される構造」を避ける設計が推奨されます。

この「相手の戦略を過度に否定する」ことの例は後述します。

また、不必要な集中攻撃を避けることが求められています。

これは、勝敗だけに最適化された効率的な勝利ではなく、対戦相手全員が一定のゲーム体験を享受することを尊重する対戦であると位置づけられます。

ゲームの「過程」を重視するレベル1と、ゲームの「結果」を重視するレベル3の間にあり、両者の良いとこ取りを目指したプレイレベルと整理できます。

プレイレベル3:ガチ

レベル3 ガチ

プレイヤー全員が合理的にプレイしてゲームの勝利を目指します。

・全員がゲームの勝利を目指して競技的にプレイする。

・ゲームの勝利に向けてどんなカードも戦略も使用でき、相手の戦略を過度に否定するプレイも許容される。

・すべてのプレイヤーが勝利に向けて合理的にプレイするため、結果として早期に脱落するプレイヤーが出ることもある。

プレイレベル3は、「ゲームの勝利」を最優先とするプレイスタイルです。

このレベルでは、勝利のためにあらゆる戦略やカードが許容されることが前提となっています。

構築・プレイともに、自分が勝つために何をすべきかを最大効率で突き詰めることが容認されており、集中攻撃や「相手の戦略を過度に否定する」こともルール上許容されると明記されています。

プレイレベル2では非推奨とされた構築や戦術も、強さそのものを追求する対戦空間であるという前提が共有されている限り、戦略的正当性を持ちます。

プレイレベル3のゲームには、相手のカードやデッキコンセプト、戦略に対する「配慮」や「相互承認」といった要素は原則として前提にされません。

なお、これは「戦略上の自由度」が最大限に認められるという意味であり、対戦相手に対する礼節やマナーを無視してよいということではありません。

真剣勝負を前提とするからこそ、相手への敬意をもった振る舞いはプレイスタイルに関係なく大切にするべきものと言えます。

「相手の戦略を過度に否定する」の説明

プレイレベル2とプレイレベル3の説明文には以下の文言があります。

レベル2 カジュアル

・プレイヤーはお互いに、相手の使うカードや戦略を過度に否定しない。

レベル3 ガチ

・ゲームの勝利に向けてどんなカードも戦略も使用でき、相手の戦略を過度に否定するプレイも許容される。

どちらも、「相手の戦略を過度に否定」という語が用いられており、これの有無が、カジュアルプレイとガチプレイに引かれた境界線となっていることがわかります。

そして「過度に否定」の例として、今回新規に追加された説明があります。

プレイレベル3以外で非推奨のカードやデッキ構築

プレイレベル1、2では、相手の戦略を過度に否定するカードを使用することや、相手の戦略を過度に否定することを目的としたデッキ構築は推奨されません。

以下は、「相手の戦略を過度に否定する」に該当するカードやデッキ構築の一例です。

・大量のマナを破壊するカード

・5ターン以内にゲームの勝利を狙えるパートナー設定、もしくはデッキ構築

・相手の行動を極端に制限するカード、もしくは、相手の行動を極端に制限して勝利を目指すデッキ構築

このパートでは、この「プレイレベル3以外で非推奨のカードやデッキ構築」の3つの例に関する補足説明を行います。

これらの例に共通する観点は、「対戦相手にとって、対応する余地がどれだけ残されているか」という点にあります。

「大量にマナを破壊するカード」の説明

デュエル・マスターズの構造上、ほとんどのデッキはある程度のマナがなければまともに行動できません。

そのため、相手のマナを大幅に奪うプレイは、「対応の余地」を著しく削ぎ、事実上ゲームからの排除に近い結果を生み出します。

このような作用を持つ行為は、「戦略を過度に否定する」ものとして、カジュアル環境では非推奨とされる理由となります。

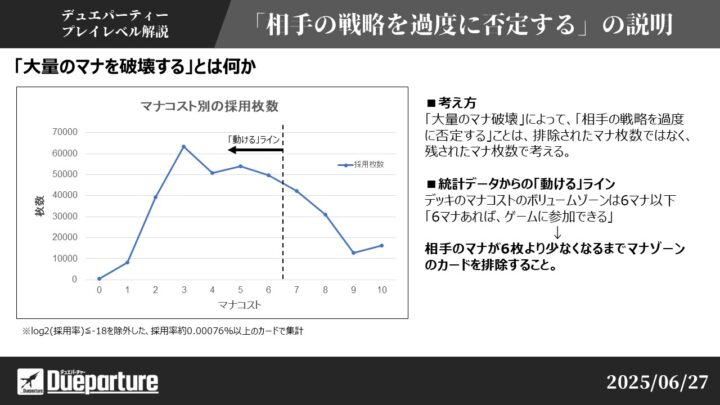

「大量」とはどの程度か

「大量」という語は、解釈に幅のある表現です。

どの程度のマナ破壊が該当するかは、カードプールや実際のゲームの状況によって判断が分かれます。

この点については、「マナを取り除く枚数」ではなく、「残されるマナの枚数」という視点で考える方が適切です。

10マナある状態で10枚破壊されて0マナにされることと、20マナから10枚破壊されて10マナ残るのとでは、同じ10ランデスでも「対応する余地」に大きく差があります。

では、何マナまで減らすのが「過度な否定」とするのが妥当でしょうか。

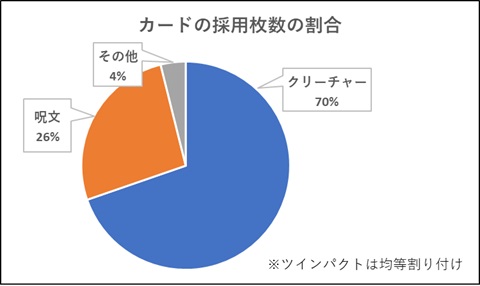

ここで、当サイトに登録されている約7,000件のデッキ統計から、デッキ構築における採用コストの分布を見ると

・最もデッキに多く入っているカードは3コスト

・次に多いのが5コストであり、その隣の4コストと6コストが同じくらい

・7コスト以降は緩やかに減少(10コストのみ少し増える)

と整理できます。

この傾向から、「コスト6以下」が多くのデッキで基本的な運用帯であると推測でき、デッキの採用カードのボリュームゾーンと位置付けられます。

つまり、「6マナあれば、最低限対応する余地がある」と見なすことができます。

したがって、「相手のマナが6枚より少なくなるまでマナゾーンのカードを排除すること」が、「大量のマナ破壊」として実質的に対応余地を奪う可能性が高く、「過度な否定」に該当すると考えられます。

もちろんこれは絶対的な基準ではなく、デッキの構成やカードの組み合わせ、状況によって揺れうるものです。

しかし、このような統計的な視点を持つことで、何が過度なのかを判断するための土台を共有することができます。

大量マナ破壊の参考カード

| カード | 解説 |

|---|---|

神々の逆流 | 該当する。 各プレイヤーのマナを手札に戻す完全な全体マナ破壊呪文で、バトルゾーンの有利がそのままゲームの勝利に直結することになる。どんなタイミングで使ってもその後のゲーム続行が難しくなり、相手の戦略を著しく否定することになる。 |

キングダム・オウ禍武斗/轟破天九十九語 | 該当する。 呪文面が各プレイヤーのマナからクリーチャーを、出ることによっておこる能力を無視した状態で全て出す、実質的なクリーチャーを対象とした大量マナ破壊と位置付けられる。 ロックカードとの組み合わせで完全ロックとして使用されることも多い。 |

呪烏竜 ACE-Curase/繁栄の鏡 | 該当する。 クリーチャー面が出た時に各プレイヤーの手札を全て超次元送りにして、マナのクリーチャーを手札に戻す全体手札&マナ破壊。 統計上マナの約7~8割を失わせることになる。 相手のコンセプトの著しい否定が含まれるため、プレイレベル3での使用を強く推奨。 |

悪魔神ドルバロム | 該当する可能性が高い。 闇以外のマナを全て破壊するのは、統計的に対応の余地を残さないマナ破壊と位置付けられる。 |

悪魔龍王 ドルバロムD | 該当する可能性が高い。 ドルバロムの進化元が闇のドラゴンになった相互互換。 |

悪魔神バロム/バロム砲 | 該当する可能性が高い。 呪文面が各プレイヤーの闇以外のカードを全て墓地送りにする全体マナ破壊。 |

エクス・リボルバー・ドラゴン | 該当する可能性が高い。 自分と相手1人が3マナになるまでマナ破壊。 |

超竜バジュラズテラ | 該当する可能性が高い。 ドラゴン以外のマナを墓地送りにする全体マナ破壊。 相手のコンセプトを否定するプレイレベル3向け。 |

超神星ペテルギウス・ファイナルキャノン | 該当する可能性がある。 メガメテオバーン6の条件付きだが、相手は全てのマナを失う。 |

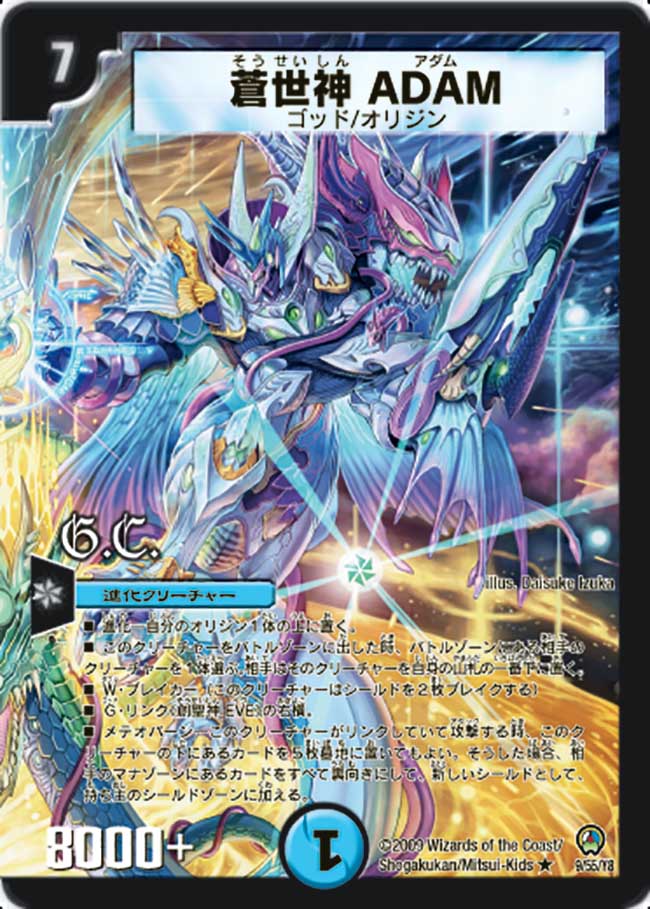

蒼世神 ADAM | 該当する可能性がある。 リンク状態かつメテオバーン5の条件付きだが、相手は全てのマナを失う。 |

魔天降臨 | 該当する可能性がある。 各プレイヤーの手札とマナを入れ替える呪文。マナを増やし過ぎたプレイヤーを咎めたり、マナが少ないプレイヤーを増やしたりできる。 プレイレベルによって使いどころを変えるべきカードで、マナを極端に減らさせるような使い方をするならプレイレベル3での使用を推奨。 |

偽りの悪魔神王 デス・マリッジ | 該当する可能性がある。 エンジェル・コマンドとデーモンコマンド以外を全破壊して、各プレイヤーの呪文を手札に戻す全体マナ破壊。 呪文ロックも備える。 マナ破壊は統計上マナの2~3割を失わせることになる。 |

破壊神サガ | 該当する可能性がある。 出た時にゼンアクのリンクを外したら手札とマナを全て山札送り。 3枚コンボという条件付きだが、名も無き神人類でも条件は満たすことが可能。 |

卍月 ガ・リュザーク 卍/卍・獄・殺 | 該当する可能性は低い。 相手全員のマナのアンタップ枚数を3枚に制限するが、除去すれば制限は消えるため、対応の余地が大きい。 |

超神星アポロヌス・ドラゲリオン | 該当する可能性は低い。 選ばれたら全マナ破壊だが、現時点で狙って使うことは難しく、対応の余地が大きい。 |

未知なる弾丸 リュウセイ | 該当する可能性は低い。 自分と相手1人のマナを6枚になるまで破壊する。 6マナ残れば対応する余地はあるため、大量マナブーストの対策という位置づけとなる。 互換カードに《リュウセイ・リボルバー》 |

「5ターン以内に勝利を狙えるパートナー設定・デッキ構築」の説明

「5ターン以内」とは、「全てのプレイヤーがゲーム開始時から自身のターンが5巡していること」を指します。

「勝利」というのは、対戦相手全員を敗北させることです。

プレイレベル2では理由なく集中攻撃をすることが非推奨であることと併せて読むと、「プレイヤーが5ターン目を迎える前にゲームを決着できるような構築やパートナー設定」が非推奨であるという、キルターンのラインを引く記述です。

5ターン目というのは、マナブーストをしない場合にパートナーの最小コストである5マナに到達可能なターンであり、標準的なデッキでは1回マナブーストを挟むことで採用カードのボリュームゾーンである6マナ帯にアクセスできる「動ける」ターンと位置付けられます。

このことから、「相手に対応できる余地があるか」という点で、大量マナ破壊を非推奨とする例と構造的にも整合しています。

プレイヤー全員が十分なターン数を持たないまま、何もできずにゲームが終わったと感じるようなゲームは、対戦を通じて試したかった戦略や選択が十分に機能しなかったと感じられやすく、カジュアルなゲーム体験として想定されている体験とは整合しないと捉えることができます。

そのため、本記述はキルターンの目安を明示することで、すべてのプレイヤーが一定の参加機会を得ることを目指す記述であると位置付けられます。

5ターン以内に勝利を狙えるパートナー・デッキの参考カード

| カード | 解説 |

|---|---|

雷龍 ヴァリヴァリウス (パートナー) | 該当する可能性が高い。 自身のコスト軽減で4ターン目に出てきて、マジボンバーでアンタップクリーチャーを出すことにる連続アタックで5ターン以内の勝利を狙える。 防御側はメタシステムでの対応の余地がある。 |

爆龍皇 ダイナボルト (パートナー) | 該当する可能性が高い。 ヴァリヴァリウスよりも登場ターンが遅いが、アンタップクリーチャーによる連続攻撃と防護クリーチャーの展開による除去耐性の付与を同時に行える。 防御側はメタシステムでの対応の余地があるが、ヴァリヴァリウスよりも突破されやすい。 |

強奪者 テラフォーム (パートナー) | 該当する可能性が高い。 多人数戦では相手のドローする機会が多いため、ターン1周するだけでも3ブーストでき、Nワールドを出せば15マナをアンタップインでブーストできる。 ブースト→テラフォーム→Nワールドからの5ターン目で、マナ破壊やロックを使わなくても勝利が狙える。 |

鬼ヶ覇覇覇 ジャオウガ (パートナー) | 該当する可能性が高い。 最速3ターン目に出てきてクリーチャーの展開と全体SA化による打点増強によって5ターン以内の勝利が狙える。 また、着地時のシールド焼却、手札破壊、クリーチャー除去をそれぞれ振り分けられないため、実質的に集中攻撃を自動的に行ってしまう。 |

ボルシャック・ドリーム・ドラゴン (パートナー) | 該当する可能性が高い。 自身の軽減能力によって4ターン以内に出て来てドラゴンを踏み倒しの連鎖させることで勝利を狙える。 デッキに採用しているドラゴンによって大きく評価が変わる。 防御側はメタシステムでの対応の余地がある。 |

「覇道」の頂 シュラ・ベートーベン (パートナー) | 該当する可能性が高い。 マナブーストから繋いで5ターン目出し、そのターン中に軽量ドラゴンを大量に召喚して、全体SAによる打点生成で勝利を狙える。 マナブーストとコスト軽減によるもののためメタシステムで対応できる幅が狭い。 |

DOOOPPLER・マクーレ (パートナー) | 該当する可能性がある。 ヴァリヴァリウスとダイナボルトのリペアという位置づけ。 |

未来王龍 モモキングJO (パートナー) | 該当する可能性がある。 連続攻撃によって5ターン以内の勝利を狙えるが、他のクリーチャーを展開するわけではないので防御側に対応する余地がある。 |

五輪の求道者 清永 (パートナー) | 該当する可能性がある。 攻撃時のクリーチャー踏み倒しで自身をアンタップさせたり、他のクリーチャーを疑似SA化することで、5ターン以内の勝利が狙える。 防御側はメタシステムでの対応の余地がある。 |

偽りの名 スネーク (パートナー) | 該当する可能性がある。 キングアシダケ系統でのジャンプアップから繋いで出せれば、5ターン以内の勝利が狙える。 防御側はメタシステムでの対応の余地があるが、マナを溜めて運用するため踏み倒し規制などでは対応できない。 |

DARK MATERIAL COMPLEX | 該当する可能性がある。 早期召喚できる離れないワールドブレイカー+踏み倒しとして、集中攻撃と同じような構図を発生させてしまう懸念がある。 |

「相手の行動を極端に制限するカード/デッキ構築」の説明

少し似ている文言ですが、「相手の行動を極端に制限する」ことで、「相手の戦略を過度に否定する」結果になるという因果構造となります。

この例は、今回の追記項目の中でも抽象的な記述ですが、所謂「ロックカード」が主に念頭に置かれています。

「ロックカード」という直接的な文言でないのは、「行動する機会そのものを奪ってしまうような構造」こそが重要であることと、ロック以外にも程度によってここに含まれうる戦術が存在することが理由として整理されます。

「行動を制限する行為」が非推奨となるのは、それが他のプレイヤーに「対応の余地」を与えず、ゲーム体験を一方的なものにするためです。

但し、制限の仕方によっては、それに対してプレイヤー側に十分な選択肢や回避手段があり、プレイヤー間の相互作用が成立しうるのであれば、プレイレベル2以下でも受容される余地があります。

ロックカードについて

ロックカードは主に、「実行する」「バトルゾーンに出す」などの、相手の基本的な行動を継続的に制限するカードと整理できます。

これらのカードは、相手全体に影響を及ぼすことから多人数戦で強力であるだけでなく、「対戦相手に対応する余地を与えず、事実上ゲームに参加できなくさせる」点が問題視されやすいです。

ロックによってプレイヤー同士の相互作用が失われると、勝敗以上に「ゲームとしての体験」が断絶してしまうため、「戦略を過度に否定する」と判断されやすくなります。

特に問題となるのは、相手の「対応手段」そのものを封じた上で、それに対処する術すら封じるタイプのカードです。

ロックカードと一口に言っても、その性質や影響度には種類があります。

「相手の行動を極端に制限する」という懸念は、それぞれのロックの成立状況や解除手段の有無によって強弱があります。

ここでは、代表的なロックの種類を整理します。

クリーチャーロック

当サイトの登録デッキの統計を見ると、採用カードの過半数はクリーチャーです。

デュエパーティーはパートナーも含めて、ゲームの進行や勝利の殆どがクリーチャーに依存しています。

この前提において、「クリーチャーを出せない」状況に陥ることは、反撃の機会や対応の手段を奪われるような「行動の制限」を受けることを意味します。

つまり、クリーチャーロックは統計的にも構造的にも、他のロック戦術と比べて圧倒的に支配的であり、プレイレベル2では非推奨であることが位置付けられます。

クリーチャーロックの参考カード

| カード | 解説 |

|---|---|

聖霊王アルファディオス | 該当する可能性が高い。 1文明を除いたクリーチャーと呪文を対象にするのは、統計的にも「対応の余地」を残さないロックと言える。 また、パートナーの文明でデッキの色が決まるデュエパーティーでは、デッキ内の全カードがロックされるようなものも多く存在する。 |

聖霊王アルファディオス GS | 該当する可能性が高い。 聖霊王アルファディオスの互換。 |

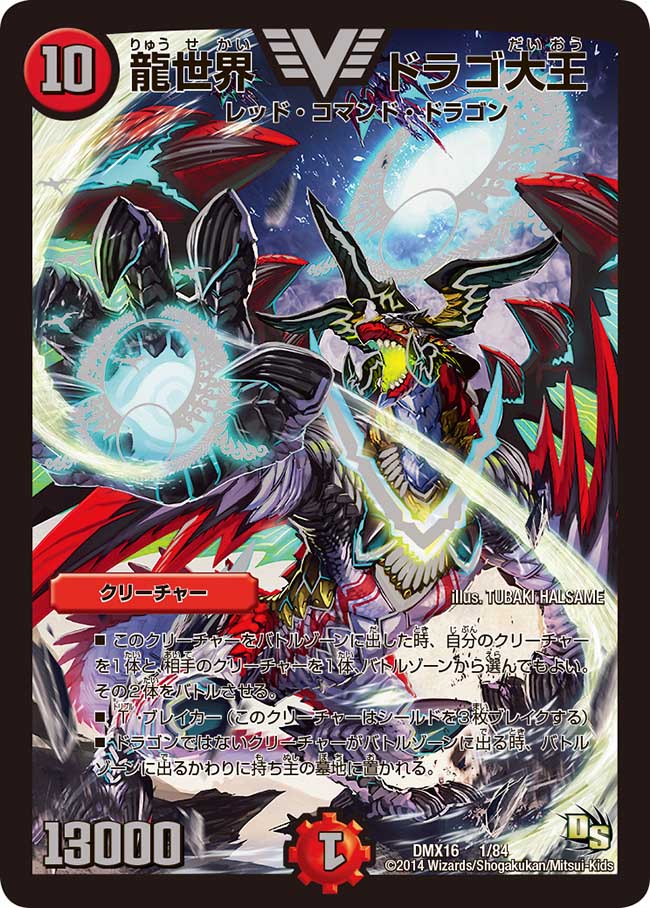

龍世界 ドラゴ大王 | 該当する可能性が高い。 ドラゴン以外のクリーチャーは広範囲に亘るため、「相手の戦略を否定する」ロックと位置付けられる。 |

自然の四君子 ガイアハザード | 該当する可能性が高い。 実質的に全てのクリーチャーがロック対象になる。 |

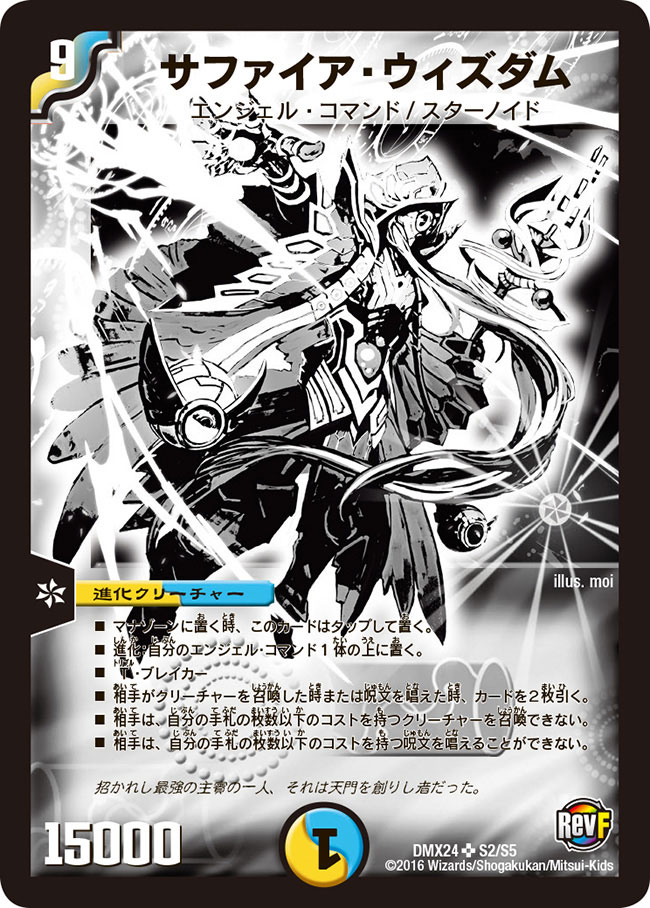

サファイア・ウィズダム | 該当する可能性が高い。 一部の高コストのカードを除き、実質的に全てのクリーチャーと呪文がロック対象になる。 |

「修羅」の頂 VAN・ベートーベン | 該当する可能性が高い。 コマンドもドラゴンも専用のコンセプトが複数存在するため、対策の範疇を超えて「相手の戦略を極度に否定する」ことになりやすい。 逆に、使用される対戦環境によっては該当しないこともある。 |

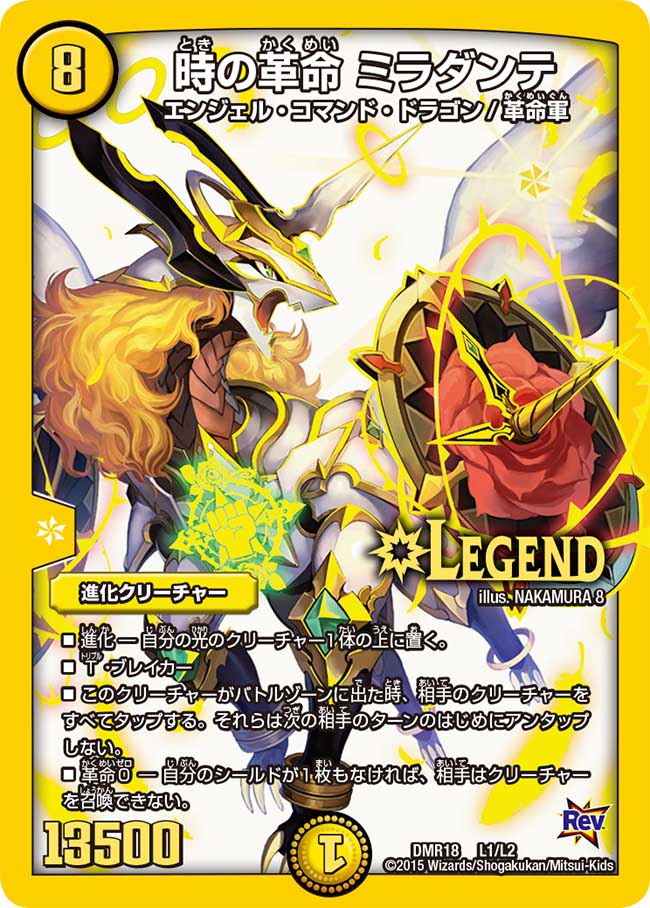

時の革命 ミラダンテ | 該当する可能性がある。 クリーチャーの召喚を全てロックするが、進化クリーチャーかつ革命ゼロの条件付き。 互換カードに《ミラダンテF》。 |

クリーチャーの出た時の能力を封じる能力

「クリーチャーの出た時の能力(cip能力)を封じる」効果は、直接的にクリーチャーの登場そのものを妨げるロックよりは制限の強度が低いと考えられます。

しかし、出た時の能力による除去や打開策は、デュエパーティーにおいて広く使用されている反撃手段の一つであり、この領域を封じることは結果として対応する余地を大きく制限する構造となります。

このため、cip能力を封じる効果は、ロックの一種として「相手の行動を極端に制限する」ケースに該当する可能性があると考えられ、注意が必要です。

また、プレイレベル2向けを謳っているエキサイティング・デュエパ・デッキに《十番龍 オービーメイカー Par100》が収録されている事例は、この効果の位置づけにおける「相手の行動を極端に制限する」強度の上限を測る目安の一つとして参照できます。

クリーチャーの出た時の能力を封じる能力の参考カード

| カード | 解説 |

|---|---|

地封龍 ギャイア | 該当する可能性が高い。 出た時の能力を無効にするだけでなく置換効果でマナ送りにするため、この系統の能力の中でも純粋なクリーチャーロックに極めて近く、「戦略を過度に否定する」構造を持つ。 |

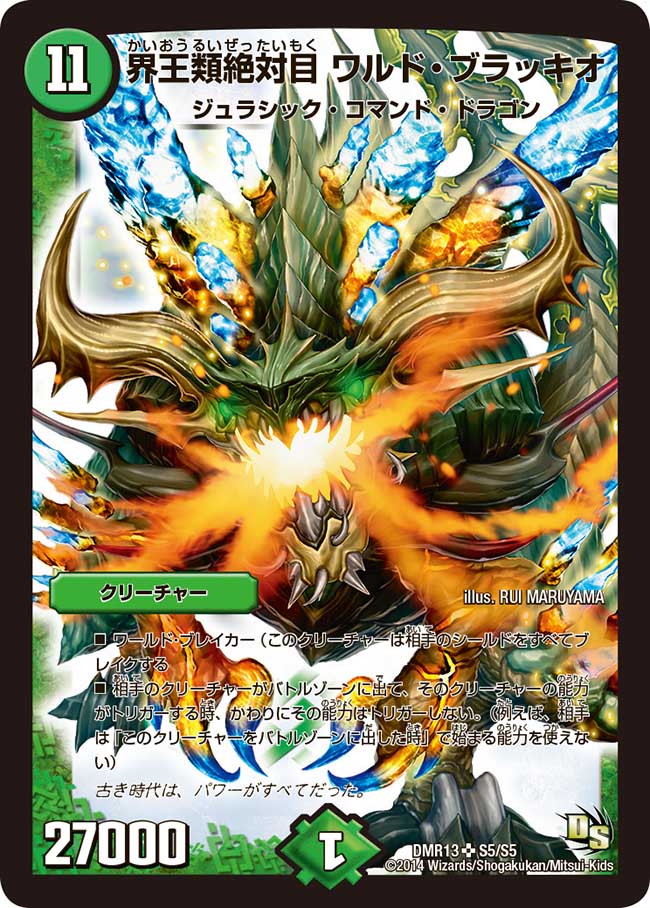

界王類絶対目 ワルド・ブラッキオ | 該当する可能性が高い。 出た時能力をトリガーさせない能力持ちの中で最も古いクリーチャー。 相手の反撃手段を大きく制限する構造を持つ。 |

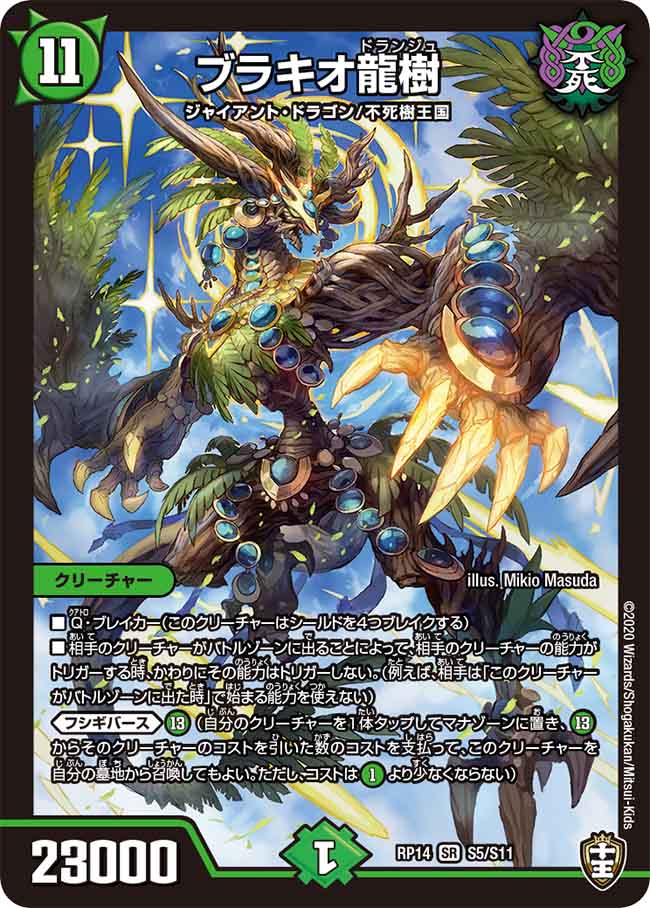

ブラキオ龍樹 | 該当する可能性が高い。 ワルド・ブラッキオのフシギバース搭載型。 |

The邪悪 寄成ギョウ | 該当する可能性が高い。 出た時能力の無効に加えて自身がその効果を使える、ワルド・ブラッキオの強化版の能力を持つ。 |

終末縫合王 ザ=キラー・キーナリー | 該当する可能性が高い。 出た時能力の無効に加えてEXライフで場持ちが良く、対応の余地を更に狭める構造を持つ。 |

十番龍 オービーメイカー Par100 | 該当する可能性がある。 無効にする範囲が相手の自身のターン限定で打開できるタイミングがあり、能力はシビルカウント5という条件付き。 エキサイティング・デュエパ・デッキに収録されており、この系統の許容範囲の上限と位置付けられると考えられる。 |

完璧妖精マリニャンX | 該当する可能性がある。 無効にする条件にスノーフェアリー5体が必要であるため、着地が即座に戦略の否定に繋がるとは限らない。 |

黒豆だんしゃく/白米男しゃく | 該当する可能性は低い。 出た時能力を持つクリーチャーをマナ送りにするだけで能力を無効にしていないため、相手の対応の余地を狭める構造は弱い。 |

呪文ロック

相手が呪文を継続的に唱えられなくなる、いわゆる「呪文ロック」は、クリーチャーロックと比較すると、対応する余地を狭めるものの、その制限の強度は相対的に低いと判断されます。

デュエマにおけるクリーチャーがゲームを進行・終結させる中心的な役割を果たすことに対して、呪文はこれを支援する補助的な役割として使われる場面が多く、呪文の制限=相手の即時の無力化、とはなりにくいのが実情です。

また、採用カードの統計上、デッキに占める呪文の割合は約2割にとどまり、ツインパクトを含めても全体の3割もありません。

これは、呪文に依存しない形で対応手段を構築しているデッキが多いことが示唆されます。

したがって、呪文ロックは「相手の行動を一切封じて対応不能にする」レベルには至りにくく、プレイレベル2において非推奨とされる状況は限られます。

但し、呪文ロックそのものにクリーチャーに対する制限や、相手に対応する余地を狭める構造を持つものについては注意が必要です。

呪文ロックの参考カード

| カード | 解説 |

|---|---|

光神龍スペル・デル・フィン | 該当する可能性が高い。 相手全員の呪文ロックと、手札を公開させて呪文の数だけパワー+2000。 呪文だけでなく手札公開によってシノビやクリーチャーによる対応策が看破されてしまうため、「相手の反撃を過度を封じる」構造を持つ。 |

聖霊王アルファリオン | 該当する可能性がある。 呪文ロックの他に、クリーチャーの召喚コストを5上昇させる。 |

聖魔連結王 ドルファディロム | 該当する可能性がある。 多色以外の呪文ロックに加え、出た時とEXライフ剥離時に相手1人の多色でないクリーチャーに全体除去を撃てる。 EXライフによる場持ちの良さに加えて複数のクリーチャー除去を2度行えるため、他の呪文ロックよりも封鎖圧が高め。 |

カードを使うとターンを飛ばされる能力

「カードを使うとターンを飛ばされる」能力のカードがいくつか存在しますが、これらは構造的にはロックカードに含まれます。

これは直接的に「出せなくする」わけではありませんが、結果的に展開手段が封じられます。

カードを使うとターンを飛ばされる能力の参考カード

| カード | 解説 |

|---|---|

終末の監視者 ジ・ウォッチ | 該当する可能性が高い。 相手がクリーチャーを召喚する、呪文を唱える、攻撃するのいずれかでターンを飛ばせる。 除去による対応自体は可能だが、ターンの大半が飛ばされることによる強い「戦略の過度な否定」を持つ。 |

完全不明 | 該当する可能性が高い。 相手がマナチャージする、カードを使う、攻撃するのいずれかでターンを飛ばす。 ジ・ウォッチより重いぶん、ロックの近似となる構造がさらに強化されている。 |

禁時混成王 ドキンダンテXXII | 該当する可能性がある。 《ルシファー》《クロック》といったターンの残りを飛ばすカードを相手ターン中に意図的に踏み倒しやすい。 踏み倒す呪文次第で評価が大きく変わるため、デッキ構築によっては該当しないと見做せる。 |

頂上電融 クライアッシュ“覇星” ’22 | 該当する可能性は低い。 ターンを飛ばす条件が相手のクリーチャーが相手のマナゾーンのカードをタップせずに出た時のため、回避できる余地が大きい。 ロックよりもメタシステムに近い位置づけ。 |

自分のターン中のみロックする能力

自分の攻撃を通すために、自分のターン中の相手のS・トリガーやニンジャ・ストライクなどの反撃手段を封じる、一時的または短期的な能力があります。

ロックの一種でありますが、これらの能力は単体では対応手段の全てを封殺するわけではないため「相手の戦略を過度に否定」することには繋がりません。

但し複数を組み合わせた場合に「反撃する余地」を低下させるため、過度な否定と評価される懸念があります。

この類の能力には主に以下の3種があります。

・自分のターン中に相手のS・トリガーを封じる能力

・自分のターン中に相手がクリーチャーを出すことを封じる能力

・自分のターン中に相手が呪文を唱えることを封じる能力

これに対応する、相手ターンでの防御手段を整理すると

・S・トリガー:ランダム性があるものの、複数の攻撃を同時に止められる可能性がある。

・手札誘発(ニンジャ・ストライクや逆転撃など):意図的に使用できるが、複数打点への対応力は限定的。

・G・ストライク:ランダム性があり、対応範囲も単体。

・場にある防御手段(ブロッカーなど):事前に除去などで打開がされた前提のため、今回は除外。

となります。

このうち、最も影響が大きいのはS・トリガーを封じる能力と捉えられます。

S・トリガーは一度のプレイで複数の打点を止められるため、これを無効化することで、相手の逆転手段の根幹が断たれる懸念があります。

しかしながら、これらのカードを過度に制限してしまうと、プレイレベル2における守備に特化したデッキ、特にS・トリガーの密度が高く、打点を通しづらいデッキに対抗できなくなり、ゲーム時間の極端な長期化や戦術の硬直を招く副作用が生じます。

この点において、プレイレベル2向けを謳っているエキサイティング・デュエパ・デッキに《呪紋のカルマ インカ》が収録されている事例は、「対応手段の制限」がどこまで許容されるかの現時点における上限を示す目安の一つと捉えることができます。

自分のターン中のみロックする能力の参考カード

| カード | 解説 |

|---|---|

無双恐皇ガラムタ | 該当する可能性が高い。 攻撃時にS・トリガー全てを封じるうえ、除去されても効果が継続するため対応の余地が少なく、「反撃を過度に封じる」構造が成立する。 また、この手の「発生源の除去に耐性のある効果」としては珍しく、全てのプレイヤーに効果が及ぶという特徴がある。 |

単騎連射 マグナム | 該当する可能性が高い。 インカよりも高強度のクリーチャーロックで、クリーチャーのS・トリガーやニンジャ・ストライクのような召喚だけでなく、他の効果で踏み倒しで出したクリーチャーも置換破壊する。 |

超神龍バイラス・カースド | 該当する可能性がある。 タップ時限定でS・トリガーを無効化する能力で、マッハファイターを持つため実質的には置いて使用できる。 |

石像男 | 該当する可能性がある。 自分のクリーチャーで5文明揃っていればS・トリガーを封じる。 自身だけでなく条件を不成立にすることでもトリガー封じから抜けられるので、対応する余地がある。 |

ダブル・リボルバードラゴン | 該当する可能性がある。 タップしていた時限定の《単騎連射》。 |

呪紋のカルマ インカ | 該当する可能性がある。 クリーチャーのS・トリガーやニンジャ・ストライクなどの召喚を封じる。 エキサイティング・デュエパ・デッキに収録されており、この強度が上限と位置付けられる。 |

悪魔神バロム・クエイク | 該当する可能性がある。 コストが重くマナ進化の進化元も必要とするが、代わりにターン関係なく踏み倒し行為全般を無力化する。 |

お騒がせチューザ | 該当する可能性は低い。 呪文ロックは統計的に対象範囲が限定的なため、「相手の戦略を過度に否定する」ことの主要因にはなりにくい。 |

メタシステムとロックの境界

「相手の行動を極端に制限するカード」という文言からは「メタクリはプレイレベル2で使ってはいけないのか」という疑問が予想できます。

メタシステム(メタクリ・フィールド・タマシードなどの置物全般)は、プレイレベル2で使用しても基本的には問題ないと整理できます。

メタシステムは相手がコストを踏み倒したりするような短縮的な行為に対して制限を課すものが中心で、条件付きの抑制にとどまります。

ロックカードとメタシステムの境界は「それ自身を対処する手段まで封じているか」です。

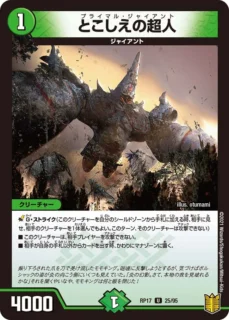

例えば、《とこしえの超人》は強力なメタ能力ですが、とこしえ自身を排除する除去手段を直接制限しているとは見なされません。

それに対して《地封龍 ギャイア》は、ギャイアを処理できるクリーチャーまで使用不能にしています。

このように比較すれば、メタシステムが「相手の行動を制限して、戦略を否定する」ことには繋がらないことがわかります。

プレイレベル2ではプレイレベル3ほど差し迫ったメタ能力への需要が弱いので、そういう意味ではレベル2向けではないかも知れませんが、それは非推奨であることは意味していません。

寧ろ「レベル2で遊ぶのがメインのコンセプトだけど、レベル3でも遊びたい」というデッキではメタシスを少し多めに採用するのがお勧めです。

但し、メタシステムがプレイレベル2で「相手の戦略を過度に否定する」例外的な使い方も存在するため、それについても補足します。

それは「メタシステムを場から離れなくする」や、「メタシステムを除去されても後続が途切れず供給される」ことがデッキコンセプト単位で主眼に置かれている場合です。

この場合は「対応する余地」を大幅に制限しているため、上記の「行動を極端に制限するパートナー設定・デッキ構築」に該当する可能性があります。

メタシステムの例外の参考カード

| カード | 解説 |

|---|---|

ウィリデ・ゴル・ゲルス (パートナー) | 該当する可能性が高い。 自身の能力で3ターン目に召喚でき、踏み倒し能力が相手ターン中かつドローがついているため、メタクリを除去しても後続がリソースを消費せずに供給されるという構造を持つ。 「相手の行動を極端に制限するパートナー設定・デッキ構築」と位置付けられる。 |

超暴淵 ボウダン=ロウ (パートナー) | 該当する可能性が高い。 出た時と攻撃時に複数のメタクリを蘇生でき、自身もハイパーエナジーで軽減できるため、対応しても途切れずメタクリが供給される構造を持つ。 「相手の行動を極端に制限するパートナー設定・デッキ構築」と位置付けられる。 |

カンゼン邪器 <不明.鬼> (パートナー) | 該当する可能性がある。 相手ターン中にマナゾーンから踏み倒すため、メタクリを除去されても供給できる。 ウィリデ・ゴル・ゲルスと異なり、消費するリソースを自達しないぶん封鎖圧は低く、メタクリの運用という観点では必ずしもプレイレベル3向けとは言えない。 |

ロック以外の能力について

次に、ロック以外の「相手の行動を極端に制限する」ことで「相手の戦略を過度に否定する」可能性がある能力や、一見すると該当しそうな能力について補足します。

自分のクリーチャーを離れなくする能力

自分のクリーチャーがバトルゾーンから離れないようにする能力を持つカードは、相手の除去手段を制限する構造を持ちます。

この系統の能力は、セイバー系のように対象が限られた一時的なものから、《龍装者 ジスタジオ》のように盤面全体に継続的な除去耐性を与えるものまで、幅広い能力が存在しています。

どのような条件下で「過度な否定」と判断されやすくなるかを整理すると、次のような要素が指標となると考えられます。

・破壊と破壊以外の「場を離れる」除去手段の全般に耐性を持つか。

・離れなくする対象に自分のクリーチャーだけでなく自身が含まれるか

・効果の持続が継続的か

となります。

これらはいずれも、やはり最終的には相手側に「対応する余地」が残されているかどうかという観点に集約されます。

なお、近年では「他のクリーチャーの下に送る」などの、離れなくする耐性を回避できる新たな除去手段が少しずつ増えてきており、この系統の効果がもたらす影響はカードプールによって相対的に変化することは留意すべきです。

自分のクリーチャーを離れなくする能力の参考カード

| カード | 解説 |

|---|---|

龍装者 ジスタジオ | 該当する可能性が高い。 自身を含む自分のパワー12000以上のクリーチャーがバトル以外で離れなくなる。 パワーマイナスという耐性の穴が存在するものの、対応手段は少ない。 |

インフィニティ・ドラゴン | 該当する可能性がある。 一応ランダムであるものの、デッキの大半をドラゴンで固めることは難しくない。 パワー0にされると山札がごっそり削られる弱点も存在するが、利用しにくい。 |

偽りの名 スカラベオ | 該当する可能性がある。 水晶マナ4枚という条件付きだが、比較的満たしやすい。 |

無法神類 G・イズモ | 該当する可能性がある。 3体リンクという条件があり、事前に対応する余地がある。 |

侵略者 フェイスレス | 該当する可能性がある。 相手プレイヤー1人のシールドが2枚以下という条件は比較的緩め。 |

ゴルパガーニ-A7/ダウンフォース・サーキュラー | 該当する可能性がある。 次の自分のターンのはじめまでという期限があるが、多人数戦では比較的長期。 3コストと効果に対して非常に軽い。 |

ハイパー・エン・ゲルス | 該当する可能性がある。 ハイパーモードかつ自分のシールドが8枚以上という条件があり、シールドを減らすという対応の余地がある。 |

大型ハンデス

相手の手札をすべて捨てさせるような大型ハンデスは、ロックカードと同様に、対戦相手の対応手段を制限する構造を持っています。

ただし、これ単体で直ちに「相手の戦略を過度に否定する」と見なされるケースは少ないです。

その理由の一つとして、多人数戦における影響範囲の違いが挙げられます。

ロックカードのように場全体を持続的に影響するカードは、多人数戦では影響範囲がプレイヤー全体に及ぶため、その強度が一層増します。

一方、ハンデスは基本的に一時的かつ対象が限定されることが多いです。

また、ハンデスされてもプレイヤー間の交渉でシールドを殴って貰ったり、パートナーゾーンのパートナーが手札のように使えるため、対応する余地が大きいです。

1人のプレイヤーだけが手札を維持し、残るプレイヤーが全員手札ゼロにされるような状況にでもされない限りは、「相手の行動を極端に制限する」ことには繋がりにくいと整理できます。

まとめ

本記事の中で、「相手の戦略を過度に否定する」要素を持ち、プレイレベル3での使用が推奨され、プレイレベル2以下では非推奨であることに「該当する可能性が高い」以上のものをまとめました。

上記は規制カードのリストではないことに注意してください。

また、繰り返しますが、プレイレベルは採用カードを直接的に制限する制度ではありません。

あくまで、プレイの志向性と前提共有の度合いによって、使用されるべきレベルが異なるということを整理したものです。

プレイレベルは「このカードを使っているからレベル3」「この構築だからレベル2以下では不可」という判断よりも、プレイ全体の強度や相手の対応余地を総合して評価されるべきものです。

これらの情報は、デッキの使用可否を判断するチェックリストではなく、「どういう環境で遊ぶべきか」を選ぶための指針として参照してください。

また、明確な線引きがないからこそ、プレイヤー間での対話と認識の共有が何よりも重要であるという点を改めて強調します。

最後に

今回の公式ルールページ更新では、イベントでの運用が念頭に置かれた、プレイレベルの定義や運用に関わる記述が大幅に加筆されました。

その背景には、「何を持ってカジュアルとするのか」「どのように相手と肌感覚を共有するのか」という、デュエパに限らず、カジュアルゲーム全般が直面してきた課題があります。

この制度は、プレイヤーがより明確な前提で卓を囲むための「補助線」であり、排除や規制の道具ではありません。

また、「レベル2以下だからこのカードは使えない」といった硬直的な運用は、プレイレベルの本旨を損なう懸念があります。

本記事でも繰り返し述べてきたように、判断基準の中核は常に「相手が対応できる余地が残されているか」にあります。

逆に言えば、どのプレイレベルにおいても、相手と感覚のズレが生じる可能性は常にあるという前提が不可欠です。

制度が細かくなるほど、「これはOKかNGか」と逐一明示したくなるのが自然な心理ですが、プレイレベルは規則でコントロールするものではなく、対話を可能にするための共通言語の一つであると位置付けられます。

本記事が、その一助となれば幸いです。